Quando a Casa Fica Grande Demais: O Silêncio Depois dos Filhos

— Vais mesmo embora amanhã, Inês? — perguntei, tentando conter o tremor na voz enquanto dobrava a última camisola dela.

Ela não respondeu logo. Limitou-se a olhar pela janela do quarto, onde o sol de outubro desenhava sombras longas no chão de madeira. O silêncio entre nós era tão denso que quase me sufocava.

— Mãe, já falámos sobre isto… — respondeu finalmente, com aquela paciência cansada de quem já explicou tudo mil vezes.

Eu queria gritar, implorar-lhe que ficasse, mas sabia que não podia. Os filhos não são nossos. São do mundo. Mas ninguém me ensinou como seria viver num mundo em que eles não estão mais aqui.

Na manhã seguinte, ajudei-a a carregar as malas para o carro do pai. O meu ex-marido, António, estava lá fora, encostado ao capô, com aquele ar distante que sempre teve desde o divórcio. Nem um olhar trocámos. Inês abraçou-me com força e sussurrou ao ouvido:

— Vai correr tudo bem, mãe.

Fiquei a vê-los partir até o carro desaparecer na curva da rua. Quando fechei a porta, o silêncio caiu sobre mim como uma manta pesada. O Pedro já tinha saído há dois anos para estudar no Porto. Agora era só eu e as paredes deste T4 em Almada, onde cada canto guardava uma memória: risos na cozinha, discussões no corredor, noites em claro à espera que chegassem a casa.

No início tentei ocupar-me. Limpei armários, organizei fotografias antigas, pintei uma parede da sala. Mas nada preenchia o vazio. As mensagens dos filhos tornaram-se mais espaçadas. António raramente ligava; só para falar de assuntos práticos — contas, impostos, papéis do divórcio.

Uma noite, sentei-me sozinha à mesa posta para quatro pessoas. Olhei para os lugares vazios e chorei como não chorava há anos. Senti-me ridícula por não saber viver sozinha aos 54 anos. Sempre fui mãe antes de tudo: antes de ser mulher, antes de ser Mariana.

Os dias começaram a arrastar-se. No supermercado, comprava sempre comida a mais por engano. No café da esquina, a dona Rosa perguntava sempre pelos meus filhos e eu respondia com um sorriso falso:

— Estão bem, graças a Deus.

Mas por dentro sentia-me invisível. As amigas tinham as suas vidas; algumas ainda com filhos pequenos, outras já avós. Eu não era nem uma coisa nem outra. Sentia-me suspensa num limbo.

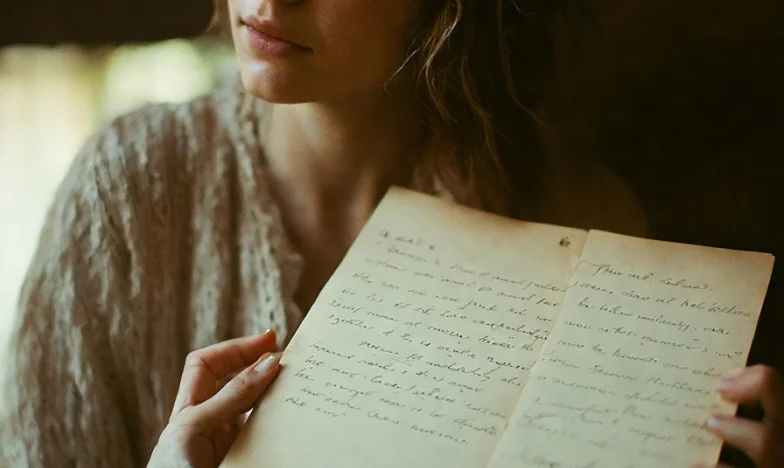

Foi numa dessas tardes vazias que encontrei uma caixa de cartas antigas no fundo do armário. Eram cartas minhas para a minha mãe, escritas quando fui estudar para Coimbra. Li-as uma a uma, sentindo-me de repente tão próxima dela — da mulher que ficou sozinha quando eu saí de casa sem olhar para trás.

Liguei-lhe nesse dia:

— Mãe… desculpa nunca ter percebido o que sentiste quando fui embora.

Ela ficou em silêncio do outro lado da linha e depois riu-se baixinho:

— Só agora percebes? Vais ver que passa, filha. Vais encontrar-te outra vez.

Mas como? Como é que se encontra quem nunca se conheceu fora do papel de mãe?

Comecei a sair mais de casa. Inscrevi-me numa aula de pintura na Junta de Freguesia. No primeiro dia, quase desisti à porta — sentia-me deslocada entre senhoras que já se conheciam há anos. Mas sentei-me e deixei as mãos sujarem-se de tinta. Pela primeira vez em muito tempo, perdi-me numa atividade só minha.

Numa dessas aulas conheci a Teresa. Viúva há pouco tempo, falava dos netos com saudade mas também com uma certa liberdade recém-descoberta. Tornámo-nos amigas rapidamente. Começámos a ir juntas ao cinema, a passear à beira-rio ao domingo.

Certa noite, depois de um jantar em minha casa (para duas pessoas apenas), desabafei:

— Sinto que falhei como mãe… Os meus filhos mal me ligam agora.

Teresa pousou o copo de vinho e olhou-me nos olhos:

— Mariana, criaste-os para serem independentes. Isso é o maior sucesso de todos.

As palavras dela ficaram comigo durante dias. Comecei a perceber que parte da minha dor vinha do medo: medo de não ser necessária, medo de não ter valor sem eles por perto.

O Natal aproximava-se e decidi convidar António e os filhos para jantar cá em casa. A ideia parecia absurda — depois do divórcio mal nos falávamos — mas precisava tentar reconstruir alguma coisa.

Quando lhes contei pelo grupo do WhatsApp da família, houve um silêncio constrangedor até Inês responder:

— Claro que sim, mãe! Vai ser bom estarmos todos juntos.

Na noite da consoada, preparei tudo como antigamente: bacalhau com todos, rabanadas, vinho do Dão escolhido pelo Pedro. Quando António chegou com os miúdos (ainda lhes chamo assim), senti um nó na garganta ao vê-los juntos na sala onde tantas vezes discutimos por coisas pequenas.

O jantar foi estranho ao início — conversas formais sobre trabalho e estudos — mas aos poucos as barreiras foram caindo. Rimos das histórias antigas: o Pedro a esconder notas más nos bolsos dos casacos; a Inês a pintar as paredes do quarto com marcadores.

Depois do jantar, António ficou para ajudar a arrumar a cozinha. Ficámos sozinhos junto à bancada.

— Mariana… desculpa por tudo o que te fiz passar — disse ele baixinho.

Olhei-o surpreendida. Nunca tínhamos falado assim desde o fim do casamento.

— Eu também errei muito — admiti.

Ficámos ali em silêncio, lado a lado, sem necessidade de dizer mais nada.

Quando todos foram embora e fiquei novamente sozinha em casa, percebi que algo tinha mudado dentro de mim. A solidão continuava lá — mas já não era um monstro inominável. Era só parte da vida.

Hoje olho para este T4 demasiado grande e vejo memórias em vez de fantasmas. Tenho saudades dos tempos em que a casa estava cheia? Claro que sim. Mas aprendi a gostar do meu próprio silêncio — e até das minhas próprias companhias.

Às vezes pergunto-me: quantas mulheres como eu se perdem quando deixam de ser mães a tempo inteiro? E será possível renascermos depois do vazio? Gostava tanto de ouvir as vossas histórias…